世間には「それ自身でプログラミングできないものはコンピュータじゃない」派の人が一定数いるのだけど,それだとマイコン(PIC, H8, AVR等々)はコンピュータではなくなる.私は,それらもコンピュータだ派,なんだけど,つまりそれは,「コンピュータ」の定義がそもそも異なる訳だ.

来るべきIoT(でも何でも言葉はどうでもいいが)時代は,そこら辺を,どう考えればいいのやら.(この話にオチはない)

とぎれとぎれの日記帳…

2009年08月31日以降,communisense.comにて,WordPressを使って書かれているもの

2015/07/13 (月) @ 21:50

世間には「それ自身でプログラミングできないものはコンピュータじゃない」派の人が一定数いるのだけど,それだとマイコン(PIC, H8, AVR等々)はコンピュータではなくなる.私は,それらもコンピュータだ派,なんだけど,つまりそれは,「コンピュータ」の定義がそもそも異なる訳だ.

来るべきIoT(でも何でも言葉はどうでもいいが)時代は,そこら辺を,どう考えればいいのやら.(この話にオチはない)

2015/06/26 (金) @ 23:58

文系理系問題が盛り上がってるので,昔から気になってた話をひとつ.大層な話では全然ないですw

(昔からは嘘だな.8年?前?……8年?もうそんな前なの?)

チャットモンチーの「サラバ青春」という曲がある.リクルートのCMにも使われてたらしい.いい曲です.ほんとにいい曲.そしていい歌詞.

その曲にこんな一節がある.

卒業式の前の日に僕が知りたかったのは

地球の自転の理由とかパブロフの犬のことじゃなくて

本当にこのまま終わるのかってことさ

—「サラバ青春」チャットモンチー(作詞:高橋久美子)

いい歌詞なんだけどね.でももしこれを高校の理科の先生が聴いたとしたら,果たして心からいい歌詞だと思えるだろうか.私は教師でもなんでもないけど,ちょっと引っ掛かってしまったんだ.

興味深いのは,この詞を書いた久美子さんは,子供の頃からの教師になるという夢をとるか,当時プロを目指して活動していたチャットモンチーに入るかを散々悩んだ挙句にチャットを選んだ,というエピソードの持ち主だということ.教員免許も持ってるはず.教科は国語.

国語だと具体的なキーワードが思いつかないんだけど(国語教育に対する知識の貧困 :-),例えば「地球の自転」や「パブロフの犬」ではなく,高校の国語の授業で習う何かを例にあげて「知りたかったのはそれじゃない」と書くことは,果たして久美子さんにできたんだろうか.

別にこれをもってして,理系に対する文系の無理解とかそういうことを言いたい訳じゃない.詞を書いたとき,たまたま大学の理科教育に嫌な奴がいたとかそんな理由かもしれない(笑).ただやっぱり,そこに何がしかの溝があるのかなぁ,とか思っちゃったのも事実だ.

ちなみにベースの晃子さんは,高校のときは理系で,大学(久美子さんと同じ教育大)は家庭科教育だったはず.晃子さんは歌詞のこの部分に違和感を感じなかったのかなあ.それとも先輩だし念願のチャットに入ってくれた訳だし,とかで言わなかったのか.

まあ卒業式の前の日に授業をやることは無いと思うので,そもそも歌詞の読み方が違うんだろうね.

ただ,こんないい曲なのに,一度そこに引っ掛かってしまったが故に,そして自分が理系であるが故に,素直に聴けない一瞬があるのはちょっと悲しいなぁと昔から思ってた.

というお話でした,まる

以下,動画埋め込みコーナー.

えっちゃんとあっこさんの母校でのライブを収録したNHKのドキュメンタリー番組の一部.この番組の他の場面で,あっこさんが高3のときの担任の先生とのエピソードを話すシーンがあるんだけど,この先生たぶん,理科の先生なんだよね.

リクルート 卒おめプロジェクト2007 CM 30秒

リクルート 卒おめプロジェクト2007 CM 60秒

(外部プレイヤーでコメント非表示を初期設定ってできないの? ないか‥‥)

サラバ青春〜卒おめ2007Ver.〜 PV

この埋め込みメモを作りたくて書いたという説も若干‥‥w

2015/06/23 (火) @ 23:38

ジョン・レノンの「イマジン」は文句なく美しい曲だが,その歌詞が歌詞であるがゆえに時として唄う者や唄う場面を設定する者みずからに刃を向ける.例えば “Imagine no possessions” あたりで「どの口でそれを唄うか」と突っ込みたくなる局面はよく見かける.

レディー・ガガがEuropean Gamesの開会式でイマジンを唄ったビデオが流れてきてるが,聴くと歌詞を一部変えている.

“No need for greed or hunger” の部分を

“Nothing to kill or die for” で置き換えている.

アスリートたちのgameの場に “No need for greed” は確かにそぐわないのかもしれない.

他にも,

“the world will be as one” が

“the world will live as one” に,

“all the people sharing all the world” が

“all of the people sharing in the world” になっている.

意味合いの違いは何となく分かるが,正しく理解できるほど英語はできない.

人には人それぞれの考えがあるだろうが,少なくとも,“no religion, too” の部分の歌詞を変える人よりは彼女のことを,私個人は信頼するだろう.

彼女のファンだということは全くないのだが(1曲も持ってない),またガガさんへの好感度が上がってしまった.どうしよう.

2015/06/02 (火) @ 03:39

「Young Japanese have terrible computer skills. No, really – Quartz」という記事が一部で話題になってる.ざっと読むと「んな訳ないだろ」と思うのだが,素直に受け取り,シェア/RTする人もいたりして,何だかなぁと思う訳です.

こういうときは元資料にあたるのが一番なので,ちょっと読んでみた. 結論を先に言えば,このデータは日本の若者の現状を正確にあらわしていない可能性があり得ると思う.しかしそういうデータが出てしまった原因は明らかではない.

追記: 致命的な誤り(読み違い)が1点あったので本文修正しました.誤っていたのは,ICT基礎テストの合否は事前質問(background questionnaire)の結果から決めるのではなく,コンピュータ・ベースの調査の一番最初に行われる「ICT test (stage 1)」の結果によって判定される,という点です.ですので最後の方のスマホ(ケータイ)に関する「憶測」は全くの的外れでした.また別途関連の日本語資料等も見つけられましたので,参考資料の参照を追加しました.(06.02 22:30 追記修正)

という訳で以下本文(長文).

記事の内容を要約するとこんな感じだ.

- OECDの調査によると,日本の若者(16歳から29歳)のICT (Information and Communication Technology)スキルは先進諸国中で最低

- 10%が基本的スキルのテストに不合格であり,15%がテスト自体を拒否した(OECDの調査では,テストを拒否した者はテスト不合格の者に近いスキルしか持たないことが明らかになっている)

- 日本の若者の25%はコンピュータの基礎的なスキルを持っていない.先進諸国の平均は10%

いやヒドイですね大変ですね日本はもう駄目お先真っ暗ですね

……

という話だが,普通に考えると違和感あるし話がおかしい.そういうときは元の資料を読むのが一番である.

記事中のリンクから,データのソースは「OECD Skills Outlook 2015 – Youth, Skills and Employability (OECD技能アウトルック2015 – 若者の技能と雇用可能性)」という調査報告書であることがわかる.有償レポートのようだが,さらに検索するとGoogleブックスで中身が読めるのが見つけられる(OECD Skills Outlook 2015 Youth, Skills and Employability: Youth, Skills and Employability – Google eブックス).

問題のグラフは38ページにある.

全文を読み通した訳ではないが,このレポートでは,この図に関する分析は述べられていないようだ.37ページの上部に若干の言及があり,52ページのNote(注) 1に,このデータの由来が書かれている.ここから更に元の資料にあたることができる.

元の元の資料をみる前に,今回話題のグラフの正式な出典を明記しておく.これらの情報はすべて上記のOECD iLibraryから得られる.

まず引用表記は以下のとおり.

OECD (2015), Graph 2.5. Youth who lack basic ICT skills: Percentage of youth (16-29), 2012, in OECD Skills Outlook 2015, OECD Publishing, Paris.

DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264234178-graph10-en

グラフのエクセル形式のデータはhttp://dx.doi.org/10.1787/888933214453からダウンロードできる.また同じデータをWebで見られるようにしたものがここにある.

これによると,ICTスキルを持たないとされる日本の若者の割合は,

を合計した23.5%ということになる.

これで数字は明らかになった.また注意すべきは,分類をあらわす表現が元データと記事とで微妙に異なる点.こういうところで微妙に話が変わっていくというのは,割とよくある話だ.

なお本報告全体の日本語要約は「OECD Skills Outlook 2015 (Summary in Japanese) – OECD Skills Outlook 2015 – OECD iLibrary」にある.

前述資料の記述から,元となる調査はOECDのProgramme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)の2012年調査だということがわかった.その具体的な情報は「PIAAC – OECD」にある.この調査の報告書は「OECD Skills Outlook 2013 – First Results from the Survey of Adult Skills (OECD技能アウトルック2013 – 第1回国際成人力調査結果)」でありPDFがダウンロード可能である.また前の資料と同様,Googleブックスで見られる(OECD Skills Outlook 2013 First Results from the Survey of Adult Skills: First Results from the Survey of Adult Skills – Google eブックス).さらにGoogle Play Booksで無料で配布されてもいる( OECD Skills Outlook 2013 First Results from the Survey of Adult Skills – Google Play Books).

なお,この調査における日本の状況に関する日本語のサマリは「SURVEY OF ADULT SKILLS – FIRST RESULTS – 日本」にある.まあ,これだけ読んでも充分に楽しめる.

(以下,追記.06.02 22:30)

さらに日本版の報告書も見つかった.「国立教育政策所編,成人スキルの国際比較−OECD国際成人力調査(PIAAC)報告書,明石書店,2013,ISBN978-4-7503-3901-6」という書籍である.残念ながらこの書籍のPDFやGoogleブックスプレビューは存在しないようだ.調査結果の要約のみがPDFで公開されている.

(追記おわり.06.02 22:30)

さて,いよいよ本丸の資料に辿り着いたので,中を見てみよう.

今回の話題になっているデータは,86ページから97ページに書かれている”proficiency in problem solving in technology-rich environments (ITを活用した問題解決能力)”に関する調査の副次的データである(調査自体の主眼は問題解決能力のレベル測定).

87ページ Figure 2.10aに成人全体(16歳から65歳)のデータ,93ページ Figure 2.10bに若年層(16歳から24歳)のデータが掲載されている(16歳から29歳のデータは載っていない).これによると,日本の成人全体では,コンピュータを使ったことがない者とICT基礎テスト不合格の合計が20.9%,テスト拒否が15.9%の合計36.8%となる(本文中にICT基礎テスト不合格は10.7%とあるので,コンピュータを使ったことがない者が10.2%ということになる).また日本の若年層では,コンピュータを使ったことがない者とICT基礎テスト不合格の合計が12.1%,テスト拒否が12.9%の合計25%となる.

まあ,よい数字だとはとても思えないですね.

なお本来の調査目的である「ITを活用した問題解決能力」については,日本の成人(〜65歳)は平均並であり,若年層は他の参加国の同齢集団より劣っていた,という結果がでている.個人的には,日本の成人・若年層共に,ITを活用した問題解決能力におけるLevel 1およびLevel 1より下の者の割合が他参加国と較べて少ないように思えるのだが,報告書にその点に関する記述はない.

(以下,追記.06.02 22:30)

この調査については,文部科学省が日本語版報告概要「国際成人力調査(PIAAC:ピアック):文部科学省」を公開している.調査結果の概要(PDF)には次のように記述されている.

- ITを活用した問題解決能力については、パソコンを使用したコンピュータ調査でのみ測定され、 紙での調査を受けた者については測定されない。

- このため、PIAACでは、コンピュータ調査を受けなかった者も母数に含めたレベル2・3の者の割合で、各国のITを活用した問題解決能力の状況を分析している。

- 我が国は、コンピュータ調査ではなく紙での調査を受けた者の割合が36.8%とOECD平均の24.4%を大きく上回っていることから、コンピュータ調査を受けなかった者も母数に含めたレベル2・3の者の割合で見ると、OECD平均並みに位置する。(図6、表6参照)

- 一方、コンピュータ調査を受けた者の平均点で分析すると、我が国の平均点は294点であり、 OECD平均283点を大きく上回り、参加国中第1位。(図7参照)

- また、レベル3の者の割合が参加国中最も多く、レベル1未満の者の割合が参加国中最も少ない。(図8、表6参照)

同様の考察を若者あるいは若年層に対して行った記述はないが,上述の成人全体の場合と同様の傾向がみられる可能性は充分あり得る.

(追記おわり.06.02 22:30)

(以下,手順の記述を修正.06.02 22:30)

さて,この調査でスキル無しということにされる「ICT基礎テスト不合格」と「テスト拒否」とはどういうものなのだろうか? 調査手順の概略が61〜62ページ Box 2.3と91ページ Box 2.10に書かれている.

それによると調査は以下のような手順をとるらしい.

調査における全年齢(16歳から65歳)での平均は,上記3の「使ったことなし」が4.9%,4の「テスト拒否」が10.2%,5の「テスト不合格」が10.2%となっている.この値から前述の日本のデータをみると,多少悪い数値であることは確かである.

(修正おわり.06.02 22:30)

実はこの報告書に,日本のデータについては注意が必要である旨が記述されている.まず全成人の「テスト不合格」者の割合が10.7%である点について,100ページ Note 17に

This may represent an over-estimate of the proportion of the Japanese adult population with very low levels of ICT skills. In particular, the proficiency in literacy and numeracy of these respondents in Japan was far higher compared to that of adults reporting no prior computer use in other countries.

とある.つまり,

- この値は日本のICTスキルが低い者の割合を過大評価している可能性がある

- その理由として,他の国ではICTスキルテスト不合格者の読解力(literacy)や数的思考力(numeracy)は低い傾向にあるが,日本のテスト不合格者のこれらの能力(習熟度)は極めて高い

ということだ.

また95ページには,

Japan is, again, the exception: the average literacy score among individuals who failed the ICT core is around 300 points.

とある.つまり他の国ではテスト不合格者の読解力は非常に低いにもかかわらず,日本のみ例外的に高い,とある.

一方の「テスト拒否」者についての日本に関する記述は特にない.報告書では,コンピュータ・ベースの回答をOpt-outして紙ベースを選択した者はコンピュータのスキルが低い傾向があると述べている.その根拠は91ページ Box 2.10 Figure aにある,コンピュータ・ベースを拒否した組の傾向はコンピュータ・ベース選択組よりテスト不合格組に近い,というものである.

また94ページ Figure 2.11にはICTスキルと読解力(literacy)の関係が,95ページ Figure2.12にはICTスキルと数的思考力(numeracy)の関係が示されている(Level 1〜3というのはICTスキルの習熟度調査の結果をあらわす).テスト不合格組(□)とテスト拒否/Opt-out組(●)の読解力と数的思考力(特に後者)は低い傾向があるが,ここでも日本は例外的であり,不合格組と拒否/Opt-out組の成熟度が非常に高いことが読み取れる.

OECD (2013), Figure 2.12: Relationship between numeracy and problem solving in technology-rich environments, 2013, in OECD Skills Outlook 2015 - Youth, Skills and Employability, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/888932900669

では,なぜこのような結果になったのだろうか?

(以下,記述の内容を大幅修正.06.02 22:30)

ICT基礎テストとは,以下のようなものらしい.

A set of easy basic computer tasks to assess basic functional computer skills necessary to take the main assessment on the computer. (Program for the International Assessment for Adult Competencies (PIAAC) – Computer-based assessment (CBA))から引用)

basic ICT skills, such as the capacity to use a mouse or scroll through a web page, needed to take the computer-based assessment. (OECD Skills Outlook 2013 – First Results from the Survey of Adult Skills, Chapter 2, Table 2.4, 88ページから引用)

テスト(ICT test, stage 1)が具体的にどのような内容であるかは残念ながら見つけることができなかった.後述の「属性分析による回答者グループの特徴−コンピュータ調査に参加しなかった者の背景要因を探る−」という論文の注19によると,日本版報告書となる「国立教育政策所編,成人スキルの国際比較−OECD国際成人力調査(PIAAC)報告書,明石書店,2013,ISBN978-4-7503-3901-6」の”P.120のコラムにICTコアの内容について詳述されている”らしい.前述したように,この書籍のPDFあるいはプレビューは残念ながら見つからない.

日本のICT基礎テスト不合格者の状況について,100ページのNote 17にこのような記述がある.

At the same time, the majority of those failing the core in Japan reported limited use of ICTs in everyday life.

事前質問(background questionnaire)では,職場(at work)と日常生活(outside your work,職に就いていない場合はin everyday life)のそれぞれについて読解力・数的思考力・ICTに関する状況を聞いている.日本の調査では,テスト不合格者の多くは日常生活におけるICT利用度が低かった,とのことだ.

ここから先の分析は報告書にはない.

当初は,以下にスマホと事前質問の項目を書いていたが,資料を読み違えており,基礎テストが事前質問の結果で決定されるものではなく別途コンピュータ・ベースのテストを行った結果であったため,それは全く意味のない文章となった.

一方で,当初の記述とは全く逆の影響も想定できる.つまり,スマホ/ケータイの利用経験により「コンピュータをつかったことがある」とになった者が,実際にコンピュータ・ベースのテストを受け,(スマホの利用経験はあるがノートPCの利用に慣れていなかったため)ノートPCの基本的な操作が出来ずに不合格となった,という状況である.と,これも根拠のない憶測にすぎないが.

(前述のとおり以下の内容は前提が誤っていたために意味がないが参考までに残す.06.02 22:30)

だが,ようやくここまで来て,最初っから皆の頭の中にあったであろう理由が浮かんでくる.

つまり,「スマホ(ケータイ)?」という奴だ.

事前質問(background questionnaire)の詳細は「Main Elements of the Survey – OECD」に載っている.具体的な質問はここにある.そこから日常生活でのICT利用に関する質問(99ページから)を抜粋するので,2012年の日本の16歳以上の職場以外での生活を思いながら回答してみるとどうなるだろう?

- Have you ever used a computer?

(This includes cell-phones and other hand-held

electronic devices that are used to connect to the internet,

check e-mails etc. By computer we mean a mainframe, desktop or laptop

computer, or any other device that can be used to do such

things as sending or receiving e-mail messages, processing

data or text, or finding things on the internet.)- Do you use a computer in your everyday life now?

- How often do you usually … use email?

- Use the internet in order to better understand issues related

to, for example, your health or illnesses, financial matters,

or environmental issues?- Conduct transactions on the internet, for example buying or

selling products or services, or banking?- How often do you usually … use spreadsheet software, for example Excel?

- Use a word processor, for example Word?

- Use a programming language to program or write computer

code?- Participate in real-time discussions on the internet, for

example online conferences or chat groups?

以下は主観的な個人の感想だが,仮にスマホ/ケータイの利用が正しく反映されるのであれば,この質問に対するスコアが低くなるとは到底思えない.「スマホ/ケータイを,使ったことがありますか? 日常的に使いますか? スマホ/ケータイ使って,メールしますか? ネットで調べものしますか? 買い物や銀行の手続きしますか? リアルタイムでメッセージのやりとりしますか?」‥‥どうだろう.一方でスプレッドシートとワープロとプログラミングが低くなることは充分想像できるが.ひょっとして質問を日本語で行う際にcomputerやinternetの定義についてミスディレクションしたんじゃないか,という気すらするが,それは何の根拠もない憶測にすぎない.

(修正おわり.06.02 22:30)

なぜ日本では,〜65歳で15.9%,〜29歳で13.4%,〜24歳で12.9%が紙での回答を選んでしまったのだろうか?

日本/日本語のサマリにもその理由は分からないと書いてある.

また、相対的に大きな割合の日本人がコンピュータを利用した経験がある(15.9%)にもかかわらず、コンピュータ調査を拒否した。その理由は明らかではない。(2ページ)

前述したように,紙での回答を選んだ者のICTスキルが低いとする根拠は91ページ Box 2.10 Figure aのみであると思われる.これは妥当であろうか.

(以下,追記.06.02 22:30)

「国立教育政策研究所紀要 第143集 (平成26年3月)」にこの調査に関する特集([特集 国際成人力調査からの知見])があった.「属性分析による回答者グループの特徴−コンピュータ調査に参加しなかった者の背景要因を探る−」という論文はこの問題に関する分析を行っている.この論文の目的は,

PIAACではCBAの拒否理由までは知ることはできないが、コンピュータ未使用経験者、CBAの拒否者やICTコアの不合格者などPBAを受けたグループはCBAを受けたグループと等質であるのか異なるのか、異なるとすると何がどのように違うのか、本稿ではそれらのグループの特徴をいくつかの属性について明らかにしたいと考える。

というものである.興味がある方はぜひ.

(追記おわり.06.02 22:30)

と,これで,確かなことや原因は分からないまま長い文章を終える.

まあ,元データを掘ると色々と愉しいよ,というお話である.

最後に元のQuartzの記事の話に戻ると,そこでは日本の若者のICTスキルが低い原因として教育システムの問題がほのめかされている.しかしそれは単なる推測で何の根拠もないように感じた.リンクが張られている論文が根拠だとすると,その理由は理解できなかった.

以上です.なお,最初はタイトルを「日本の若者のコンピュータスキルが低いという話を鵜呑みにする人は資料を読むスキルが低い」にしようかと思っていたが,そう言い切れるまでの結論は得られなかったので,初の煽りタイトルは没となった.残念.:-)

2015/05/22 (金) @ 09:35

警視庁によりますと、少年はドローンを飛ばして撮影した動画などを、動画共有サイトを通じて頻繁に配信していたということですが、このサイトは、動画を見た人から特定のアイテムをもらい、それを電子マネーや商品券に換えられる仕組みだったことが警視庁の調べで分かりました。

このサイトで少年が配信した動画をのべ22万人近くが見ていたということです。

少年は仕事をしておらず、親から小遣いをもらっていないにもかかわらず、15万円近くすると思われるドローンを所持していたほか、動画の撮影のために京都市や長野市などに出向いていたということです。

警視庁は、少年がサイトを通じて動画を配信することで金を得ていた疑いがあるとみて調べています。

それが「仕事」かそうじゃないかは俺が決めるぜ,みたいな.いつかの「自称芸術家」と同じ心根なんだろうな.

気に食わないことが起きると,そのうち,

男性は仕事をしておらず、親から小遣いをもらっていないにもかかわらず、15万円近くすると思われるパソコンを所持していたほか、取材のために京都市や長野市などに出向いていたということです。

警視庁は、男性がサイトを通じて記事を配信することで金を得ていた疑いがあるとみて調べています。

とか,

男性は仕事をしておらず、親から小遣いをもらっていないにもかかわらず、15万円近くすると思われるパソコンを所持していたほか、プログラム作成のために高額な書籍を買ったり、イラストレーターに報酬を払うなどしていたということです。

警視庁は、男性がサイトを通じてアプリを配信することで金を得ていた疑いがあるとみて調べています。

とか書かれるぞ(笑).

2015/04/11 (土) @ 21:27

なんだなんだ……

プログラム投了とプログラマ投了は,だいぶ異なると思うが.

プログラマを無視して戦い続けるプログラム,とかそういう展開はまだですか.

...

「投了します」開発者が言った直後,次の手が指された.

「コマンドが効かない」

「電王手さんを切れ」

「駄目です!」

騒然とする会場を制し八段が言う「いいですよ.続けましょう」

局面に対応出来ない筈のプログラム,が進むにつれ評価値の差が縮んでいく.

そして遂にイーブンに……

...

という場面には,2015年をもってしてもまだ遠いのか.それともそのシーンは人間側のラスボス待ちか.

2015/03/27 (金) @ 23:59

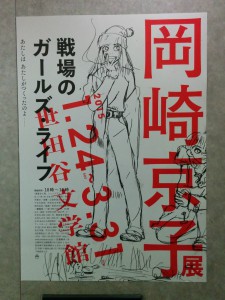

この日を逃すと(個人的に)もうオシマイなので行ってきた.

懐かしい80年台.懐かしいバブル

「pink」

バブルは終わった(らしかった)のに,高揚したまま,でも足場は無く,フワフワとし続けた空気

「リバースエッジ」

平坦な戦場

インターネットの高揚

政権交代,村山内閣.阪神淡路大震災.オウム真理教

天地人心乱れる……が……平坦な戦場は続くということを思い知らされる

——絶望

とてもじゃないが平静でいられる空間じゃなかった.

巻き起こる様々な感情.

そして,観おわって,

なんか,ものすげーつまんないこと言ってる50のオバサンの彼女を見たかったな,

とかいう感想が頭に浮かぶ自分は何なんだ,と.

今からでも遅くないけど.

それとも…… オバサンはすっ飛ばして,可愛いおばあちゃんになったら颯爽と現れるのかもしれない.うん,それはいい.

TO BE CONTINUED

……

気付かずに,死体踏んできちゃった.

何か起きるかなぁ.

P.S.

明らかに,いしかわじゅん氏である人が一来場者として観に来ていた(目が留まった原画を良くみていた)のだが,誰一人一顧だにしない(ふりの)来場者達.こんな世田谷の外れの地に延長される「東京」感に感心(笑).

——

Facebookへのポストからコピペしました(若干加筆あり).

2015/03/10 (火) @ 23:59

思わずメモったフレーズと個人の感想(怒られそうだなごめんなさい‥‥)

‥‥

「未踏会議」〜イノベーティブな人材が創りだす『未踏』の未来〜 – 2015/03/10 15:00開始 – ニコニコ生放送

——

Facebookへのポストからコピペしました(若干加筆あり).

2015/02/18 (水) @ 09:34

プロのポジショントークよりホビイストの自分語りの方がはるかに有益,という状況が一般化したのがインターネット時代.

情報を探すにあたり行う,プロの真摯な啓蒙活動とポジショントークを見分けること,と,ホビイストが出す情報の質を見極めること.どちらもやることは同じだし労力も大して変わらん,ということなのだろう.

2015/02/17 (火) @ 23:58

Facebookを長年眺めていると,その人の儘ならない打ち砕かれることも多い人生(皆そうだろう)で,どこがプライドの保ちどころで何によってアイデンティティを維持しようとしてるか,が何とはなしに透けてみえてしまうことがあり,なかなかつらい.

残酷なツールだよな.