2014/02/09 (日) @ 01:11

どこかの業界も似たようなといえば似たような構造である.

そこでそれは肯定され,それによってこそ(人類が)「前に進むんだ」ということになっている.

後半部分はJobs?とかGoogle?とかいう単語が一瞬頭に浮かんだけど,若干違う.

いずれにせよ,いろいろ身につまされる話であるような気がして仕方ない.

《能力のある作曲家は(多くの)演奏家が演奏したくなるような曲、聴衆が聴きたいような曲を書こうとしない》

《クラシックの作曲家というのは……圧倒的な知識と技量を誇る。あらゆる技法を分析し自家薬籠中の物とできるような人が、過去の作品の焼き直し・パッチワークを作ることに甘んじて満足できるわけがない。……知っている、……知っている、……知っている。つまらない、つまらない》

《面白いものを、自分だけの新しい音楽を書きたい》

‥‥

《制約があってこそその枠内で創意工夫を凝らして良いものができることだってある》

《△△氏の誇大妄想的なアイディアを□□氏が形にするという、この特異な状況下でしか生まれ得なかったあれら一連の楽曲とその魅力》

—森下唯オフィシャルサイト » より正しい物語を得た音楽はより幸せである 〜佐村河内守(新垣隆)騒動について〜

——

Facebookへのポストからコピペしました(若干加筆あり).

2014/01/04 (土) @ 03:38

としまえんIMAX 3Dで”gravity”観てきた.

寝たら絶対悪い夢見そうで寝られない.

……

……

……

文句なく素晴らしい.3隻目以降はちょっと都合が良すぎる気がするが,それは仕方ない.問題ない.

で,これ,とても西欧的というか,キリスト教的な映画だなあ,ってことで良いんでしょうかね?

最後の最後で明かされる主題(gravity)は,つまりは神ですよね? 試練を与える神.

9割9分の時間,神の不在を描くことで,神への感謝を表現する.だからあくまでも原題が正しい.邦題つける側は,客が映画館に来ればよいのであって主題なんかどーでもよく関係ない,という意味では正しいのかもしれんが.

でもよく考えると,神が不在の世界で冷静沈着合理的に動くMattはじゃあ誰なんだ,とか,そもそも,神が不在というか神=重力と均衡しそれ打ち消す別の力(=遠心力)の存在を認めることになるのはありなのか,とか,疑問が湧いて出るけど,深く考えないことにしよう……

相変わらず予告編に映るSFX満載で誰かが誰かと理由もよくわからず戦ってるような映画は全く観たいとは思わないけど,映画は全然死んでないんだな,とこれ観て思った.純粋なハリウッド映画ではないからなの?

あ,それと,Sandra Bullockの肢体が,あざとく素晴らしい.

これ観て損したと思う人は少ないだろう.観るべし.普通に考えると3Dで酔いそうな設定だけど,酔わない画になってると感じたので,3Dで.

P.S.

Sandra Bullock.最初に現れるときは,宇宙服の下がそんな格好の訳ないだろ姑息なサービスかよあざといなあケッ,とか思う部分もあるんだけど,ラストシーンまでいくと,あの格好(少なくとも下半身は)が映像表現上必然であることが理解できるようになってると思うのだけどな.

——

Facebookへのポストからコピペしました.

2013/12/27 (金) @ 00:37

最近,YouTubeで(正確にはwhydで)出会って,なぜか超ドはまりしてしまったクリップ.

Man is not a bird というフランス,パリのバンド.emoとかpost-rockとかmath-rockとか言われても訳わからんのに,本人達facebookではWOOD ROCKとか書いてあって,ますます分からんw

曲はiTunesやAmazonMP3で5曲ほど見つかるが,正直それらの曲は,今ひとつな感じ.でもこの12月4日収録のライブ映像/音源は,超惹かれる.本来non-ボーカルものはほとんど聴かない私,であるにもかかわらず.来年アルバムを出すと言っているので,期待するのです.ていうかライブ観たい……

ちなみにこのクリップを知ったのは,whyd.一応それなりに病気な人もいるであろう私のfacebook friendsにも誰一人として利用者がいないっぽい,超マイナー音楽サービス.駄目駄目なんだけどなんとなくフラフラとアクセスして聴いてしまう,そんなサイト.でもこのクリップに出会えただけで,もうOKだと思えたのであった.

MAN IS NOT A BIRD / LIVE @ BATOFAR, PARIS / 04.12.2013

2013/12/25 (水) @ 02:56

The Atlanticの記事(“Recreating ‘Bohemian Rhapsody’ Out of Real Tweets – Alexis C. Madrigal – The Atlantic”)経由で知ったのだけど,バラバラなtweetから作った‘Bohemian Rhapsody’. だそうです.

そのためにリレーしたのではなく,皆の「日常の」つぶやきの再構成.

……

こんなの見せられたら定番YouTubeコースに突入してしまうではないか.

以下,

Wayne’s Worldの頭の部分を観て,

Bohemian Rhapsody Wayne’s World HD

Wayne’s WorldバージョンのPVを観て,

QUEEN: Bohemian Rhapsody (Wayne’s World version)

Live Aid観て,

Queen Live Aid Full Video HQ

Live at Wembley Stadiumをいろいろとつまんで観て,

Queen – Live At Wembley Stadium -11 July 1986 (Friday)

Queen- Live at Wembley Stadium Saturday 1986 (HQ)

George Michealの’Somebody To Love’に辿り着く.

Queen – ‘Somebody To Love’ (Freddie Mercury Tribute Concert)

音楽の素敵さを堪能する.

……

それはそうと,最後の“Anyway the wind blows”は見つからなかったのだろうか.

2013/12/01 (日) @ 23:59

NTTホームページから20年,というお話.

今を去ること20年前,1993年,会社の同僚というよりほぼ「友人」に近いノリの数名で,公開することを前提にウェブページを作っていました.よく分らないけど,当時はみんな“Home Page”と読んでいたので,名前も“NTT Home Page”.

実際には9月頃の段階で結構出来ていたのだけれども,公開するなら小出しにするんじゃなくてドーンといかなきゃという確信があり,色々と作った上で,1993年10月7日に(当時あった)infotalkというメイリングリストで存在を告知しました.

その後も作り込みを進めていって,何となく,じゃあ正式に公開することにするか,という気になったのが,1993年の12月1日.ということで,“NTTホームページ”の誕生から,今日で20年が経ちました.

そう,“NTT Home Page”と“NTTホームページ”の両方.主要なページの英語版日本語版双方を一応揃えることができたのも,ちょうどこの頃でした.まだ日本語のウェブページを作る/見ること自体が難しかったりした時代です.

そしてもうひとつ,12月1日から更新を始めたページに,日本の新着情報/What’s New in Japanというコーナーがありました.その後2001年3月31日まで続いた(更新は2000年9月で終了)このページの記念すべき最初の月は,こんな感じでした.

……

本当は20周年!ということで,正式にとか盛大にとか企画的にとか,若干,目論見はあったのですが,タイミングが悪かったり盛り上がりに欠けたりと,いろいろとうまく行きそうになかったので,今回は,こそっと個人的に雑文を書くことにしました.

「隔週刊 『NTTホームページ』! 毎号,HTMLファイルを8個ずつお届け.全部集めれば日本初のポータルサイトを完全復元!!」

みたいなネタも様々と頭をよぎったのですが,まあそういうのは30年後か32年後あたりに…… :-)

2013/11/28 (木) @ 00:08

だから少々給与が高いからといって優秀なエンジニアを外し、

シロウト同然の若手にすげかえてしまう。

そんなことで競争力のある良いモノが作れるわけがないですよね。

プロ野球チームに置き換えてみれば簡単な話だと思います。

どこの世界に、選手をアタマ数として見て、

スタープレーヤーの代わりに草野球チームの兄ちゃんを連れてくる監督がいますか。

—ハッカーマインドを育てなければ、企業もエンジニアも生き残れない—《楽天》技術理事 吉岡弘隆氏に訊く。│CAREER HACK

よしおかさんが,プロ野球チームが選手と素人をアタマ数で並べる愚を引いて,シロウトIT経営を批判しているけど,これ,選手に与えられる環境を例として考えても同じことが言えるよね.

選手に,用具はこれしか認めない,バットは1万円以下,グローブは3万円以下(適当)とか,私物持ち込みは当然認めないとか,あるいは,フィジカル整える環境やコーチ・トレーナーについて「コストに見合う効果を示せない限り認めない」「無くてもなんとかなるだろ」とか言うプロ野球チームがあったら,どうなるのか.

道具や環境の必要性を「ワガママ」と捉えていて,競争が出来るのか,とかね.

でもまあ,そういう“シロウトIT経営者”達は,分かっていないんじゃなくて,分かっててやってるんだろうからなあ……

——

Facebookへのポストからコピペしました(若干加筆あり).

2013/10/08 (火) @ 01:55

Switch(2013年10月号,Vol.31, No.10)に載ってる小泉今日子の文章が凄いというので試しに立ち読みしてみた.原宿百景「アキと春子と私の青春」.立ち読み読了後,これは敬意を表さざるを得ないということで,謹んで購入(福山雅治特集の売上としてカウントされるであろうことは若干釈然としないがw).

この文章の世界は,(小泉,能年)(過去,現在)(本人,役柄)の2x2x2のキューブで造られている.いやちょっと違うな.能年/アキの「過去(=80年代)」は(当然だが)存在せず,その代わりに能年/アキについては(現在,未来)の軸が設けられている.ともあれこの世界には,計8つのキューブが存在する.展開すると以下の8つだ.

80年代の小泉,80年代の春子,現在の小泉,現在の春子,

現在の能年,現在のアキ,未来の能年,未来のアキ

この文章には,これら8つのキューブが錯綜して現れるにもかかわらず,全ての文が,どのキューブに立って語られているか,語る視線の先にあるものやその語り口の対象はどのキューブなのか,が極めて明白であり,それが読み手にも混乱させることなく伝えられている(但し,あまちゃんの知識は前提である).

現れる主語は,私,あの頃の私,春子,私,その頃の私,私……

そして,その縫うような世界描写は,取りも直さず「あまちゃん」視聴者の視点とも交わり,読者の目頭を自然と熱くさせる.

何なんですかねこの文章は.小泉マジック恐るべし.

——

Facebookへのポストからコピペしました(若干加筆あり).

2013/09/25 (水) @ 00:20

思うに,あまちゃんにある大切なテーマの一つは,現実は決して逆回転なんかしない,現実世界に魔法は存在しない,ということではないか.そして,それでも人は(元気に)生きていかなければならない,ということ.

地震や津波が起きなかった世界に戻すことは出来ないし,いま抱えている様々な問題や困難を解決する“魔法の術”がある訳もない.

逆回転はしないし奇跡は起きない.だから,過去と現在の,あるいはテーゼとアンチテーゼのどちらか片方を否定するのではなく,双方を肯定した上で,その“合”となる未来や生き方を見つけ,作っていかなければならない.

という観点からみると,未だ解決されていないのは,鈴鹿の音痴問題(急に歌が上手くなる術は無い)と,ユイの田舎vs.東京問題(ずっと北三陸に居る!は「東京」の再否定に過ぎない)の2点.この2つとも,あと4話の内に解決が示されてしまうのだとしたら,その手練には唸るしかない……

……あれ? でもこのドラマ,ヒロインは誰だっけ? アキの「問題」はもう全て解決済みなの? もう何も残ってないんだっけ? 海女カフェ再建は大事だけど小さなテーマだよね?……

鈴鹿とユイの2つの物語は副題に過ぎない.そして,この土壇場になって主題となる,半年間のドラマを貫くアキの大きな物語が改めて宣言され(蓋を開けたらそれは既に様々な形で見せられていたものだった,となる筈だが),それが昇華した形での未来や生き方をが提示されるとしたら.あと4話で本当にそこまでやられたら……,と思うと本当にワクワクする.

結局どんな話になるのかは分らない.でも大丈夫.あまちゃんの「1週6話」への詰め込みっぷりと展開の速さは,皆,よく知っている.だってそこのあなたもそこのあなたも,東京編の初日に「無理!」とか「きついな」とか「リタイアするかも」とか言ってたよねw 同じ週の水木あたりに(良い意味で)大逆転されるとも知らずに.

(録画観たら余りに心が落ち着かないので何か書いたw)

——

Facebookへのポストからコピペしました.

2013/03/28 (木) @ 00:53

堀江貴文氏仮釈放記念に,こんなページを貼りつつ昔話.

ダービースクエア(以下DS)といえば日本のページの草分け的存在である。その名前が無くなるのは寂しいことであると同時に、時代の流れというものを感じる。WWWといえば初期のころは個人ページが中心で、熱心に取り組む企業は少なかったが、今では雑誌、新聞、テレビ等の既存メディアのページが多く立ち上がっていて、他メディア出身のページは充実している場合が多い。

DSは1994年に現オンザエッジ社長のほりえたかふみ氏が始めたページであり、もちろんその当時は他に類を見ないぐらい充実したページであり、後にほりえ氏がオンザエッジを立ち上げ、オンザエッジが運営するページとなった。いわゆる個人ページが発展して会社まで作ってしまったパターンである。……

—インターネット競馬界 一時代の終わりと始まり

その昔,日本語が使えるウェブのディレクトと検索エンジンのハイブリッドのようなものを作っていた時期がある(結局陽の目を見ずに終わったが).正確な時期は忘れたが,そんなことをしていた頃,突然,日本の競馬/競走馬の情報がウェブ上に乗るようになった.

競走馬名というのは実は非常に恐ろしいもので,通常思いつくような日本語の単語や外来語の転写を片仮名にすると,ほぼ必ずその「カタカナ文字列」を馬名に含む馬がいる(あるいは過去に存在した).

つまり片仮名キーワードで検索すると,そのキーワードを含む馬名がヒットしてしまう.当時のウェブの使われ方というか私個人としては,それは意に反した結果であり,日本語処理もPage Rankも何も,何の工夫も無いアルゴリズムで検索結果に出てくる馬名はノイズでしかなかった.(暴言陳謝>愛好者・関係者の皆様方)

そのときの印象では,単に有名馬や競馬ファンのページがあるというより,競走馬名を網羅的に載せているサイトがあったように思えてならなかった.それが「The Derby Square」だったのかどうかは,当時も今もはっきりと認識していないのだが,後から考えるとそうだった気がしてならない.

あの頃,検索結果に並ぶ馬名を見ては「げー」とか「くそー」とか私に言わせていたのは,ひょっとしたら堀江氏だったのかもしれない.

P.S.

こんなん見つけた.「競馬ブログ オケラセラ」

さらに,“INTER IT : IT’s Work Style TAKAFUMI HORIE”とか.

2013/03/19 (火) @ 01:07

20年以上昔の話.

その頃は,大学や会社でするプログラミングは家ではできなかった.コンプライアンス規定でソースコードを家に持ち帰れない? いやそんなことじゃない,というか「コンプライアンス」なんて日本語は,その頃は存在しなかった.

もちろん「パソコン」は当時もあったし,そこではBASICもTurbo PascalもオモチャのようなCコンパイラも,もちろんアセンブラも使えていた.でもなぜか大学の研究室や会社でのプログラミングはUNIX上でCやLISPやその他諸々を使ってやるもので,個人のパソコンでのプログラミングとの間には,大きな隔たりがあった.

UNIXマシンは大学や会社にしかなかった.ネットワーク? モデムは確かにあった.だが(以下略).

とにかく,プログラミングができるのは大学や会社のVT-100コンパチ端末かワークステーションを使っているときだけ.じゃあどうするかというと,その日の最後,帰る直前に必要な部分のソースコードをプリントアウトして持って帰る.プリンタはラインプリンタだったりレーザープリンタだったり.

そして家に帰るとそのプリントアウトを見ながらデバッグする.修正したコードはその紙に書き込む.もちろん手書き.紙上デバッグ.家で新しいコードを書き始めるときは,まっさらの紙にプログラムを手書きで書いていく.紙上プログラミング.

次の日,デバッグ済の紙や新しいコードを書いた紙を持って行き,それを見ながら,キーボードで紙のコードを入力していく.やったデバッグ完了!

まっさらの紙に書かれた新しいコードは,新規ファイルに入力し,そしてコンパイル(make)する.たまに一発でコンパイルが通ったりする(もちろん一発で通らないときの方が多い.紙上プログラミングの間違いだったり,打ち込むときの入力ミスだったり).さらにたまに,コンパイルしたコードが一発で思い通り動いたりする.そういう時は,ひょっとして自分は才能あるんじゃないかと思ったりする(←勘違い).

若い人どころか今や中年の人にとっても何を言ってるのか分らねーと思うが,要するに,紙とペンでプログラミングをしていた,という話.

————

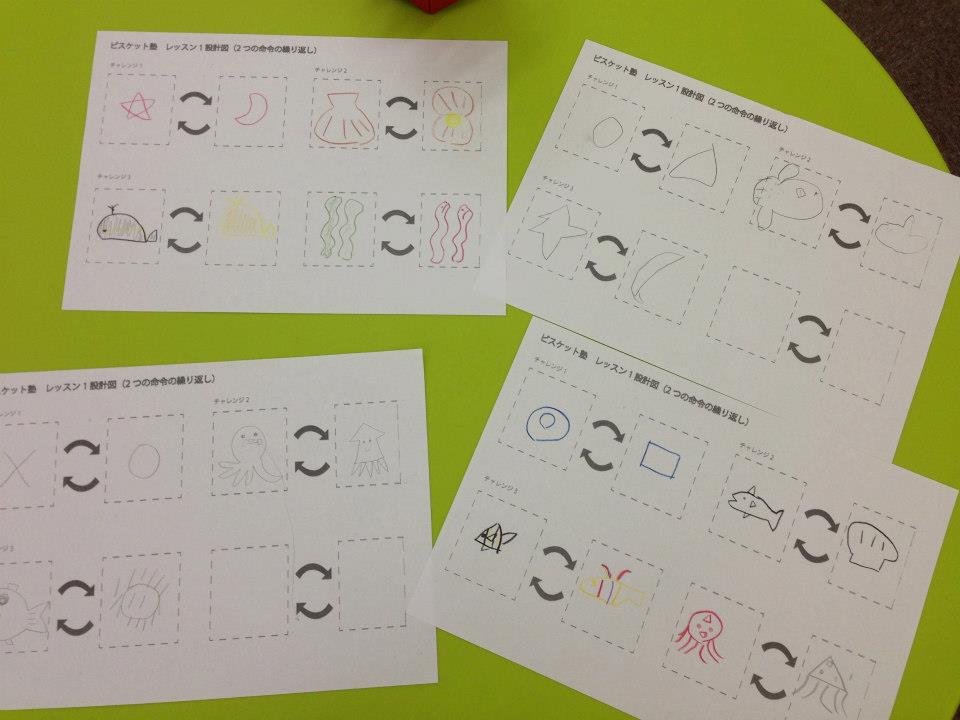

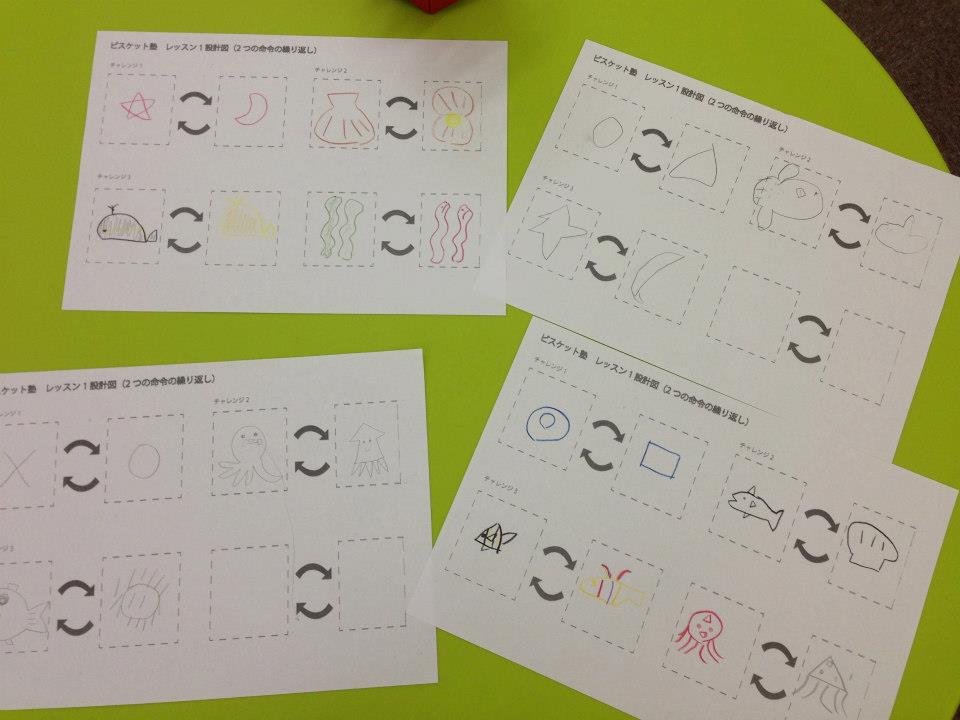

友人達のNPOが「ビスケット塾」という表現や創造や論理やプログラミングを教える活動を始めた.そこで使われているのがViscuitというビジュアル・プログラミング言語.

塾でレッスンをうける子供たちが,ビジュアル・プログラミング言語の「プログラム」の「設計図」を紙に描いている,その様子を見ていたら,自分が20年以上前にしていた本物の紙とペンでのプログラミングを思い出した.

レッスンの特徴!設計図です。この設計図をもとに作品をつくります。

omakeで継続監視ビルドも,継続的インテグレーションも素敵だ.でも,寝る前にプリンタ用紙をもう一度見ながら,このプログラムで動くかなー,と思う気持ち.それも充分に素敵なものだったと思う訳だ.

(この文章は,お分かりかとは思いますが,よしおかさんの「我が青春の東急東横線渋谷駅改札。」にも一部触発されております,が,あの勢いには到底及びません……)

RSS 2.0

RSS 2.0