2015/10/10 (土) @ 01:44

達郎さん繋がりで,もうひとつ以前から書きたかったことを.

山下達郎の「希望という名の光」という曲がある.2010年に映画『てぃだかんかん〜海とサンゴと小さな奇跡〜』の主題歌として発表され,その後2011年の東日本大震災を境に鎮魂と希望の歌という新しい意味付けが加えられるようになった.曲がアーティストの手を離れて一人歩きする良い例だが,山下達郎の場合は一人歩きの女王(笑)であるところの「クリスマス・イブ」があるので,それに較べれば大して方向は違わぬ歩みなのかもしれない.

3.11後にそう受け取ろうとする人々の心情はわかるが,個人的にはこれがどうもしっくりこない.歌詞を読んでも映画(「さんご畑」は一度行ってみたいんだけど興味を持ってから沖縄に行く機会がなく残念)を観ても,感じるのはそういった大きな物語ではない.これは一人の人間の孤高(とその後ろにいる人々の視線)を唄う歌だ.(「うただ」を変換したら「宇多田」になった.伏線w)

そう,この曲を聞くとき私の心に浮かぶのは,宇多田ヒカル.より正確には,雨宮まみさんが書いたこの文章に出てくる,宇多田ヒカルという人間の存在について.

ライブの中継を観ているとき、私はこのすさまじい才能が、たった27歳の、生きている人間の若い女の子にのっかっているのだということにふるえた。宇多田はこの才能を、自在に使いこなし遊びこなして楽しんでいるように見えるけど、こんな巨大な才能がたった一人の、何かあればケガもするような脆い「人間」の形の上にあるって、おそろしいことだ。普通に「電気代とかも知らない痛い大人になりたくない」って言っちゃうような、そういう女の子の上にある、そのことはもちろん宇多田ヒカルの表現する歌と不可分なことだけど、こんなにも大勢の人間の心を否応なくゆさぶる力を持つ才能が、永遠ではないこと、感情があり、生活があり、当たり前に続いていくものではないこと、それを考えると、かけがえのなさに今さら気づかされてたまらなかった。この一瞬にしかこの一瞬は存在しないっていう、当然のことを私はあのとき初めて強く意識した。この怪物のような才能は、怪物ではなく人間なんだと気づいて、恐怖と貴重さに慄然とした。

— 2010-12-25 – 雨宮まみの「弟よ!」

……本当ならここで上を受けて自分の言葉でパラフレーズするのが普通の文章の構成だけど,この雨宮さんの才能溢れた文章に相対して何かを書くことはとてもできない.あえて付け加えるならば,私の中でこの延長線上には岡崎京子がいる.

「希望という名の光」を聴くたびに私は,この雨宮さんの文章を思い出す.そして,宇多田ヒカル云々を超えて,あらゆるartifactsはどこかにいる(いた)人間がつくったものであることを,もしそこに才能やhard workを見いだすのであればそれは「『人間』の形の上」に存在することを,その人間は脆く・いつ失われても不思議ではない・ただの人間であることの貴重さを思い出し,恐怖する.

んなもん,なんかもっと頑丈なものに入れらんないのかよ,とか身勝手に思ったりもする訳だが(←ほんと酷い言い草),その「頑丈なもの」って何だろう?と考えてみると,ひょっとしたらそれは,社会やコミュニティや,あるいは個々の人間から人間へ手渡される「バトン」なのかもしれない.だとすると3.11の後,一人の人間という生物の脆さから"a ray of hope"を掬い上げてみたらそこに共同体の希望を見い出さざるを得なかった,というのは,ぐるっと回って正解なのかもしれないな,などと考えを改めてみたり,ね.

幸か不幸か,現代には,才能ではなくその果実を入れる「頑丈な容れ物」として「メディア」というものがある.それがどれくらい頑丈であるべきで,どれくらい自由であるべきか,というのは,また別のお話.

————

Facebookの「ノート」の新装開店記念に試しにノートで書いてみた話(ネタ自体はそれこそ5年前から頭にあった).その後ノートは使っていない……(笑)

2015/10/06 (火) @ 04:13

気象庁は過去の気象データを公開している[気象庁|過去の気象データ検索].

気象台や測候所のデータは観測開始時からすべて見ることができる.例えば東京管区気象台(千代田区)のデータは1872年(明治5年)分から存在する.

という訳で(何がだかw)1975年1月24日から遡ること数日の天気を調べてみよう.

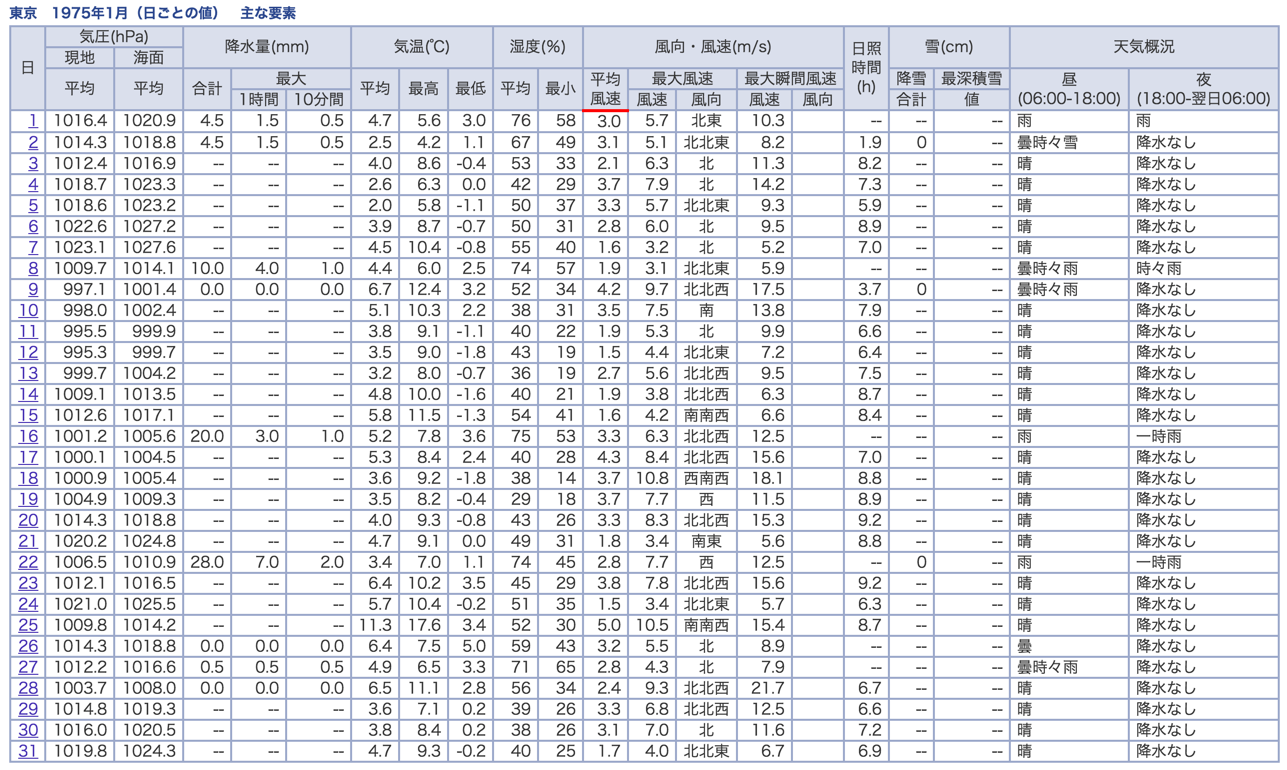

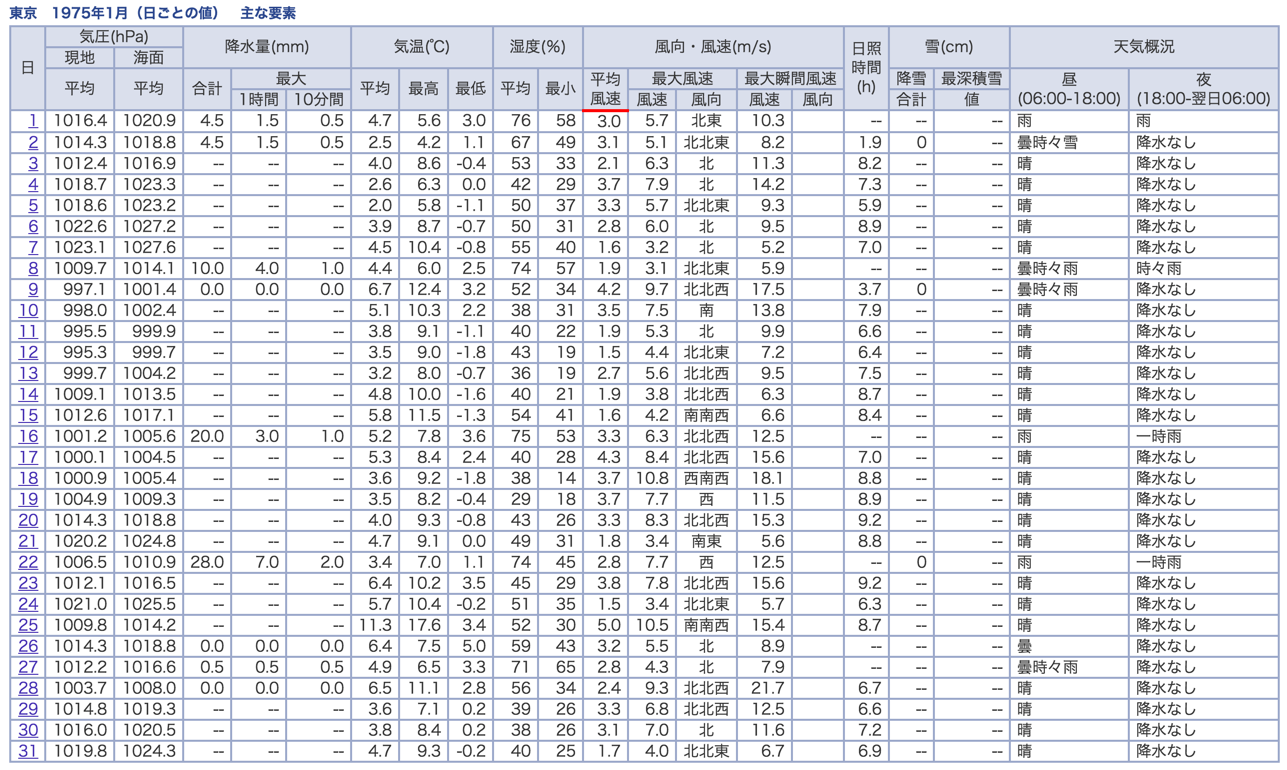

とりあえず1975年1月の天気[東京 1975年1月(日ごとの値)主な要素].

なんと22日が雨ではないか!

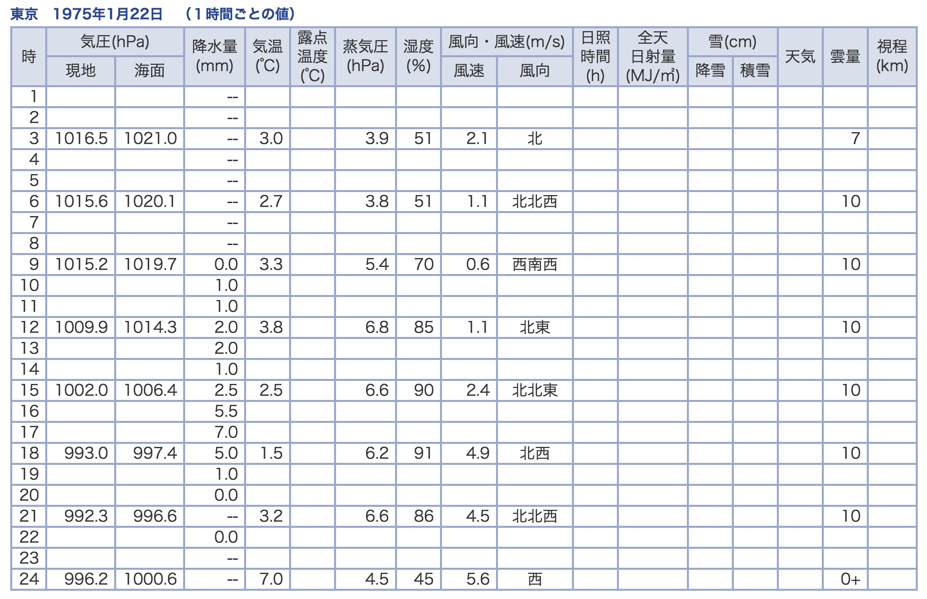

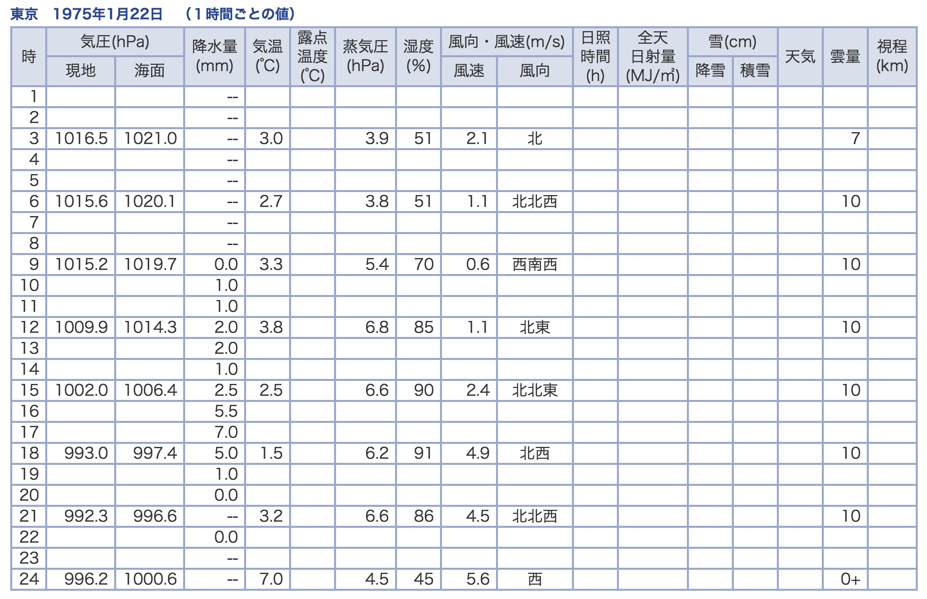

22日の状況を見てみよう[東京 1975年1月22日(1時間ごとの値)].

午前中から雨が降り出す.正午の気温が3.8℃.雨はだんだんと強くなり,気温も下がっていく.午後3時で2.5℃,6時で1.5℃.

1975年1月22日の東京は冷たい雨が降っていた.

その“雨は,夜更け過ぎに雪へと変わるだろう”かとも思われたが,実際には日付が変わる前には止んでしまったようだ.深夜0時には雲量が「0+」となり,翌23日は晴天.

試しに秩父や河口湖のデータをみると22日は「大雪」となっている.ひょっとしたら福生あたりは雪まじりだったのかもしれない(ちなみに福生に近い八王子や青梅に設置されているのはアメダスでありそのデータは1976年分からしか載っていない,残念).もちろん彼がその日福生に居たかどうかは知る由もないのだが.

でも,“変わるだろう” なんだから,実際には雪ではなく雨だった,ほうがリアリティがある気がするな.

ーーーー

てなことを「山下達郎40周年ツアー勝手に予習 DJ EVENT – circustown.net」の会場でスマホでポチポチと調べていて発見したとき,かなりの胸の高鳴りを覚えた.これもそれもそのほかも含めて素晴らしいイベントでした.行って良かったです.お誘いいただきありがとうございました>one of staffの人.

ここに書いた1975年1月22日の天気がどういう意味を持つかについては,私なんぞが書くのは僭越であり,より適切な人が,そのうち書いてくれるだろう.

ヒントはここら辺で.最初の2つだけで情報はすべて出揃っていますね.

ツアーが楽しみです.

(2015.12.25 追記)

クリスマスイブの夜にこの日のことも触れられているたかはしさんの記事が公開されました.題して「すてきなメロディー」.今ツアーでの“再生”はとてもとても素敵でした.私は好きだなあ.幸運なことに2016も当選しました.また聴けるのかな.すてきなメロディーが流れて来ることを願って.

2015/09/25 (金) @ 23:30

2015年08月05日(水)

2015年09月25日(金)

...

いい時代なのか何なのか.

2015/09/22 (火) @ 02:33

何すかこのニュースは.

米国の巨大匿名掲示板「4chan」管理人のmoot氏がサイトオーナーの交代を発表しましたよ。新たに「4chan」の管理人になったのは、2ちゃんねる創設者の、ひろゆきです。

—ひろゆき、英語圏巨大匿名掲示板4chan管理人になる。「ひろゆきのもと4chanで何が起こるのか早く見たくてしょうがない」と前管理人mootさん | ガジェット通信

"anonymous-centric web culture"かー.ひろゆき氏がもたらしたもののラベルはこれが正しいんだろうか?? 「匿名中心のWebの時代」(日本語訳:竹中直純 :-).

His creation of 2channel in 1999 sparked an era of anonymous-centric web culture in Japan …

—FULL CIRCLE by moot – News – 4chan

「巨大掲示板」は確かに当時は巨大だったんだけど,今となっては巨大感はほとんどない訳で.それは検索エンジン のパワーが上がり見通しがきくようになったとか,対比されるtwitter/facebook等の巨大さが半端無いとか,いくつか理由があるにせよ,まあ世代は移り行くのだな,とか.

… and I can’t wait to see what lays in store under Hiroyuki’s experienced leadership.

—(同上)

(コミュニティの)「リーダーシップ」の概念も,ひろゆき氏が新境地を開拓したと言えるが,今はもう更に次のコーナーを回っているような気がする.次のコーナーの先にあるのががどんなんだかとか誰がその象徴かとかは分からんが(無能).

とかTwitterやらFacebookやらに書いてたら,竹中さんから超的確なリプライが.

ああ,さすが竹中さん.

「匿名の集合体にシンボルとしてのひろゆきとかmootが必要、ってなんか前時代的」

まったくその通りだ.

で,そこはもう既に次のステージに進んでいるんですよね,たぶん.

そういったときに,華麗に身を移して「現役感」を纏い続けるのも,頑なさや古さを貫くのも,どちらが良いとか悪いとかではなく自ら選ぶしかない訳で‥‥ てな物言いの対象になること自体が一時代経過な訳で,感慨深い.

なんというか,やっぱし今ここはもう別のフェーズなんだ! というのが改めて腑に落ちた2015年9月,みたいな.:-)

P.S.

「そんなひろゆきもアラフォー」これはいいフレーズw

2015/09/17 (木) @ 23:17

3.11以降からそうだったが特に最近は,今まで賢いなとか理知的だなとか思っていた人もいざとなるとこうなってしまうのか!という驚きを何度も何度も味わうことになった.

これは,互いに,“どちらの側”も“相手側”に対してそう感じているので,日本社会全体としての不安感とか懐疑心の総量は単純に増している.ついでに言うと虚無的とか“複雑な私”とかを装って中立であろうする人の態度もバレバレであり,それらを更に増加させるに過ぎない.

個人的には,老い先もそう長くはない訳で,その状況は自分の中で解消されるに至らず,残りの人生すべてはこの不安や確信のなさとともに生きていくのか,と思うと,中々これは味わい深いことであるな,と.うん.

2015/09/15 (火) @ 03:35

6月のニュース.

全米黒人地位向上協会(NAACP)ワシントン州スポケーン市の女性支部長レイチェル・ドレザル氏(37)が、白人にもかかわらず長年黒人女性と偽っていたと、彼女の家族がメディアに暴露し、騒然となっている。

—全米黒人地位向上協会の女性支部長、実は白人だった 2006年頃から黒人を騙る – The Huffington Post

なんか非難轟々の雰囲気だったけど,実は同一性障害だった,とかしたらどうすんだよ,WtBとか.と思って検索したら,Racial Identity Disorder, RID, って言葉,USでは在るにはあるけどネタ扱いなの? 英語もアメリカも難しい…

それから3ヶ月.ふと思って見てみたらやっぱりracial identityについての議論になってた.さもありなん.

Rachel Dolezal – Racial identity – Wikipedia, the free encyclopedia

謎なのは"racial identity disorder"とかで検索すると茶化すような文が普通に出てくること.いまどきgender identity disorderを「wannabe」呼ばわりしたら大変なことになりそうだけど,raceでは平気でやってる.なの?

やっぱ米国よく分からんっす.

2015/09/09 (水) @ 02:42

赤西仁のコンサートの話から,ふと,渋谷公会堂を最後に使うのは誰なんだろう? と思って調べてみたら,沢田研二だった.

そういえば一昔くらい前,70年代前半くらいに活躍したミュージシャン達のコンサートが中高年ファン達で熱い!みたいな話がよくテレビで取り上げられていて,その中に沢田研二さんもいた.あとはチューリップとか?

思えばそういった話を,ちょっと冷ややかな感じで見ていたのは確かだ.

しかしながら,次は自らが同じ状況に襲われることになる.

自分にとっての嚆矢は2008年からの山下達郎だったんだろうか? そして今年のREBECCAは本当に強烈だった.80年代中後半がやってくる.

90年代も,そして洋楽方面も安泰とはしていられない.再来月はRIDEにジザメリ.

自分の経験からすれば,たとえ冷ややかな目で見られても致し方ない.

まあ,ディッキ高校生大学生達に揉まれつつ某平均年齢20歳バンドを観たりして,心の安静を保つことにしよう.

2015/09/08 (火) @ 02:01

深津さんの文章と,それに付けられたNoriaki Yoshikawaさんのコメント(お二方とも一方的にフォローしており面識はない).これが見事な自分の中での補助線になって,モヤモヤが晴れそうな気がした.ネットは「それでもやっぱり」素晴らしい.

この文脈でプロセスの透明化や説明責任やコミュニケーションデザインを言う人達に対して私が感じるモヤモヤは一体何だろう?とずっと思ってたが,それは,『それら(=透明化・説明責任・コミュニケーションデザイン)をちゃんとやれば専門家への権限委譲は続き民主的関与から自由でいられると思ってるようだけど,それは幻想じゃね?』ということだったのかも.

....

専門家への全面的な権限委譲は許されず(好意的なものから暴力的なものまで広範な)民主的関与が求められる,という路を進むのであれば,あらゆる分野,身近な例でいえば,税金原資の科学技術政策における個別課題の評価等もまたそうすべきだ,という状況まであと数歩,てな感じなのかもしれない.

そうなると例えば,個別課題の採択や事後の評価にも民主的関与が当然とされる.名無しさん達がググって「これはこのMITの論文のパクり」とか2chにポストしたことが,“まとめ”られ,それにより評される.今回の極端な例になぞらえれば,本来は発表時期が後の論文を「パクってる」とか言われる.別の極端な全く正しくない例をとるなら,たとえば自分の論文の1パラグラフを他人の論文に埋め込んだものが誰かに作られ,「ほら,通して読んでも違和感がない.パクりだ」と言われる.(現時点では英語が一つの壁にはなるだろう.エンブレムは不幸か幸か画像であり言葉の壁はなかった.)

今回,あるいは昨年の理研CDBの件で研究者倫理から義憤にかられ(それ自体は全く正当である),一部の極端な「関与」の手法を肯定したり,その尻馬に乗った揶揄をしたことがある者は,すべからくそれらを受け入れなければならない.ダブルスタンダードは許されない.掘り返され糾弾されるだろう.

一方,それは杞憂で,その専門家集団への信頼が厚く当人達に明らかな瑕疵がなければ,そう簡単には事態は動かず,権限委譲は続き民主的関与の要求も起こらない可能性もある.が,小さな瑕疵はどこにもあるだろう.問題点は情報戦により意図的に作り出すことも可能だ(例:「キールアーチ」).

例の「G型大学×L型大学」というのが,そのような委譲への疑問の投げかけであり外部からの民主的関与のひとつだと仮定した場合,それに対する専門家集団の対応は上手く進められているとみてよいのだろうか?(あまりそうは思えないが)

「ネットならモノ申せる」「ユーザー/市民参加型」「直接民主制的を可能にする」的な「空気」が拡がる以上,あらゆる分野において専門家への権限委譲に疑問が呈され,民主的関与の要求が増えるだろう.それは避けらない事態で,また正しくもある.だが,暴力的な関与をも認め,面白がり,尻馬に乗るのは果たして正しいのか.

というのがモヤモヤの正体だったのかなぁ‥‥とか.明日になったらまた変わりそうな気もするがw

という訳で,それにつけても思うのは,ユーザ参加型社会の未来に「研究」という糸口から取り付いた,江渡さん/ニコニコ学会βの先見の明の鋭さである.うん.

2015/08/23 (日) @ 01:55

昔は,実際には超「おいてけぼり」状態だったが,「おいてけぼり感」を民衆は持ち得なかっただけなんちゃうかと.説明の量・質,情報の量・質であれば今の方がはるかに多い・良いであろう.

信任にしても,別に64年時点でオリンピックに対する個別的な信任があった訳ではなく,もっと別の「大きな物語」への信任についてくる「おまけ」みたいなものだったのではないだろうか(大きな物語=成長,とか?).

パクリだ云々の話にしても,なぜみんなこの話がこんなに好きなのかまったく分からないのだけどw,これにしたって"noisy minority"が,アテンション・エコノミー,アフィリエイト・エコノミー,炎上エコノミーにドライブされて無駄に増幅されてるだけで,(SNSでは面白がっていいねとかシェアしている人々も実はというのも含めて)多くの人は別に何ともどーでもいいとしか思っていないんちゃうかという気が.

また,競技場にせよ何にせよ,ネットの巷の「こっちの方がいいじゃん」が本当に良い試しがない.過程を事後的にどの程度公開するかは議論があろうが,選考過程はプロフェッショナルに委託するしかないだろう.

エンブレムのリユース等が「ガチガチ」なのは,音楽著作出版や書籍出版で起きていることと多分一緒で,過去においてはガチガチ系の方が経済性に優れていたし,今でもそうだと信じられているから(そしてそれは多分事実)なのだろう.オープンでシェアにすることで,多少の経済性を犠牲にしても,「信任」が増えるのであれば考えられなくはないが,恐らくはそのオープン&シェアにおける主なメディアになるであろうネットの現状がこれじゃ,そっちに足を掛けるには普通はならない.ネットがdisりにも盛り上がりにも使われ得るのは裏腹ではあるけど,卵鶏どっちが先問題ではないし.

ひょっとしたら,日本じゃなくて,ギリシャとかロシアとかブラジルとかは,「勝手リユース」でどんどんと盛り上がってたじゃないかという気がしないでもない.日本でそれを妨げているのは実は組織委ではなく,コンプラ体質,私刑体質(一周してるな),そして何故か時としてお手柄主義の日本の警察さん達,とかだろう.

おでんの件も,正面から訊かれたらそう答えるに決まってるが,仮に強行掲示したとして恐らく何がどうなる訳でもない.その一方で,コンビニ本部の動きは洒落にならない事態になることは確実だ.

————

↑これだけ読むと完全に意味不明ですね(笑).これは,ここら辺の話

- 姉川 たく – facebook

多くの人の五輪エンブレム不信任の根底にあるのは、こういう思いなんじゃないだろうか。おいてけぼり感。エンブレム選考基準の中にどのくらい「みんなのテンションをあげて、一つにしよう!」みたいな、ここ何年も日本に漂う閉塞感やムードに答えるための議論がなされたかは、ブラックボックス化されているので、外からはうかがい知れない。でも、デザインやパクリ云々の前に、まずそこから掛け違えたんじゃないか?……

- 遠山 緑生 – facebook

ほんとコレだけど、コレはそもそも可能なんだろうか?

ちょうど「角川インターネット講座 (4) ネットが生んだ文化誰もが表現者の時代」の川上量生「日本のネット文化と精神風土」の嫌儲厨の説明とか読んでたんだけどさ昨日。

なんだかまだよく分かられてなくて、……

を読んでの感想というか,溜まってたことを一気に書きたくなってのチラ裏&一気書き,でした.

2015/08/19 (水) @ 13:13

うん,そうですね.

そして加えて,なぜ紅衛兵は子どもたちだったのか,ということに想いを馳せるべきだと思いました.

あのころは皆がのみ込まれていて、たとえ逃げたくても不可能だった。私の中にあった優しさとか美しさといったものは徹底的に、取り返しがつかないほど『設定されて』しまっていた

—文化大革命の「悪」、元紅衛兵らが告白 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

若さと無知、扇動され、邪悪に走り、物事の善悪の区別がつかなかった

—(同上)

「正義」の観念。そして、「敵が誰か、味方が誰か。これが革命において最も重要な問題だ」という紅衛兵司令部に書かれてあった文言。

—書評:ある紅衛兵の告白

付け加えて言うならば,「今」においては「若さ」は実年齢面からいえば意味をなしていないと思う.どちらかといえば,「無垢」そして「無知」だろうか.

RSS 2.0

RSS 2.0